高輪で鍼灸治療院を開いている今野です。

自身が元競泳選手ということもあり、アスリート専門の治療院となっております。

一般的な治療院との違いは、痛みを治すことや硬い部位を緩めるだけではなく、「特定の部位に力が入っていない」ことや「可動域が狭い」あるいは「自覚していない骨格の歪みや筋力不足」などを改善してパフォーマンスアップに繋げることをゴールにしている点です。

今野鍼灸治療院では治療のその先を常にイメージしながら、アスリートの自己実現をサポートしていきます。

ここ最近、60歳代の僕の患者様や親戚から、「自分の症状の原因ってなに?」と質問を受けることが続きました。

その際、ご質問頂いた皆様の多くは「運動不足」が原因でした。(その際はたまたまかもしれませんが)

そこで今回は、

- 運動不足が引き起こす身体の変化やリスク

- 運動をするきっかけの作り方

- まずやってみてほしいトレーニング

を書いていきたいと思います。

目次

運動不足が引き起こす身体の変化やリスク

現実的な事実として、誰でも加齢と共に筋肉量は減っていきます。

20歳時と80歳時の筋肉量は平均値としては、以下のような数値があります。

20歳時:男性24.8kg、女性15.9kg(減少率34%)

80歳時:男性16.3kg、女性12.4kg(減少率22%)

引用元:

BIA法を用いての18歳~84歳の日本人男女における骨格筋量の測定

【男女別】筋肉量の平均値とは?体型に応じた”効果的”な対策方法まで解説

平均的にみるとピーク時に対して高齢になると男性は約3分の2、女性は約4分の3の筋肉量になるわけですね。

また、この話と切っても切れないトピックとして「平均寿命」と「健康寿命」があります。

2018年の平均寿命:男性が81.25歳、女性が87.32歳。

2016年の健康寿命:男性が72.14歳、女性は74.79歳。

引用元:

【2019発表】日本人の平均寿命の推移、男女別(1960〜2018)

日本経済新聞-健康寿命、男女とも延びる 男性72歳・女性74歳

健康寿命とは介護を受ける必要のない年齢なので、男性は約10年、女性は約15年もの間なにかしらの介護を受ける計算となります。

また、内閣府は2060年には日本人の平均寿命は男性が84.19歳、女性は90.93歳になると予想しています。

健康寿命をどこまで延ばせるのかというのは日本人全員の課題かと思われます。

誰しもが介護を受けたくて受けているわけではありませんし、できることならトイレに行くのは自力で行ける状態を保っていたいと思っていることと思います。

- 加齢と共に筋肉は減る

- 平均寿命は延びる傾向

- 介護を受ける期間は10年以上

という事実をまず直視し、では可能な限り健康寿命を延ばすにはどうしたらいいのか?ということを考えて行かなければいけません。

そして、答えは運動をし続けることです。筋肉を鍛え続けることです。

これは誰でもある程度のやる気になればやれることなので、努力次第で健康寿命を延ばし、ロコモティブシンドロームのリスクを回避できる可能性が高くなっていきます。

ロコモティブシンドロームとは?

簡単に言えば加齢による筋力低下が引き起こす様々な症状、状態、リスクのことです。

例えば何も病気がないけど筋力低下により歩行困難となり、ほぼ寝たきりになってしまうこともこれに入ります。

運動は必要とわかっていても運動出来ない人のための、運動を始めるきっかけの作り方

おそらく、今現在定期的に運動をしていない人も頭では、大なり小なり「なにか運動した方がいい」というのは理解していることと思います。

また、運動をしていない方の中には、「今は特に体調や体重的に何も困っていない」という方もいらっしゃるかと思います。

しかし、今は良くても上記の通り、〇〇歳の時に今より〇〇%筋肉が落ちる、というのが数字で出ています。

また、僕が患者様から話を伺っていると今は何も症状がなくても

- 運動不足が続く

- 筋力低下

- どこかが痛くなる

- 余計に運動をする気にならない

- 痛みが増すばかり

という悪循環にいつの間にか陥る傾向があります。

そのため、困ってなくても症状のないうちに、早め早めに運動を始めることが何より大事ということです。

とはいえ、「言うは易く行うは難し」なかなか始められないのも僕自身が以前そうだったのでよくわかります。

そこで、僕が実践した対策で有効だったことを以下に挙げます。

現実を見て、未来を想像する

鏡で自分の体形をじっくりと見て、10年前の写真と今を比べ、今と10年後をそのまま当てはめて具体的に想像してみる。

そこからさらに60歳時、70歳時、80歳時を可能な限り現実的に想像してみる。

負担の低いものから始めて、「物足りない」くらいの運動にする

辛いと続きませんので、今後もずっと続けることを考え、最初は適度な刺激の運動にします。

頻度も最初は週に1回、慣れたら週に数回程度が理想かと思います。

気軽に始められるものをチョイス

夜走ったり自宅で筋トレをするなど、やる気にさえなればいつだってやれる運動から始めてまずは運動癖をつけるようにしましょう。

自分の好みにあった運動を行う

人それぞれどういう運動が好きなのか異なりますから、「周りが皆ジョギングをしているから自分も」ではなくて自分にあった運動が理想です。

ジョギングやウォーキングがマッチする人、ウェイトトレーニングがマッチする人、やってみて「これがいい!」と思うものを探してみましょう。

人を頼って親子、夫婦、恋人同士で一緒に始める

誰かと一緒にやるのはお互いにとって始めやすく、続けやすくなります。

プロフェッショナルにアドバイスを貰う、チームに所属する

パーソナルトレーニングやフィットネスクラブ、ランニングチームやスイミングチームに入会し、あえてお金を払うことで「お金を払ってるんだから行かなきゃ」という環境を作り、さらにコーチやトレーナーにお尻を叩いてもらうことで運動することもできます。

家族ができた人には

子供に外見でマイナスなことを言われない様に頑張ろうと自分を鼓舞する。

僕の場合はたまたま子供が娘でしたので、尚更言われない様にしなきゃな・・・と思いました。

エスカレーターを使わない

僕はどんなに階段が長くてもエスカレーターを使わずに階段を使います。チリツモでいい刺激になります。

自分自身で試した結果

色々なものを試した結果、僕は今は週に1度チームとしての水泳の練習と週に2度の自分で行う筋トレを実施しています。

水泳の練習が月曜なので、筋トレは水曜と金曜に固定して行うようにすると曜日的なバランスもよく、スケジュール化することでちゃんとやれます。

今では2年以上続いてます。

何をすればいいのかわからない人向け、自分でできるトレーニング2選

「何をすればいいのかわからない」という方の為に自分でできるトレーニングを2つご紹介します。

「これだけやっておけば老後も大丈夫!」というわけではありませんが、ご高齢になられて多いのは円背姿勢(腰が曲がってしまうこと)と立ち上がり動作の困難さです。

また、上半身より下半身の方が筋力低下になりやすいので、下半身のトレーニングをご紹介します。

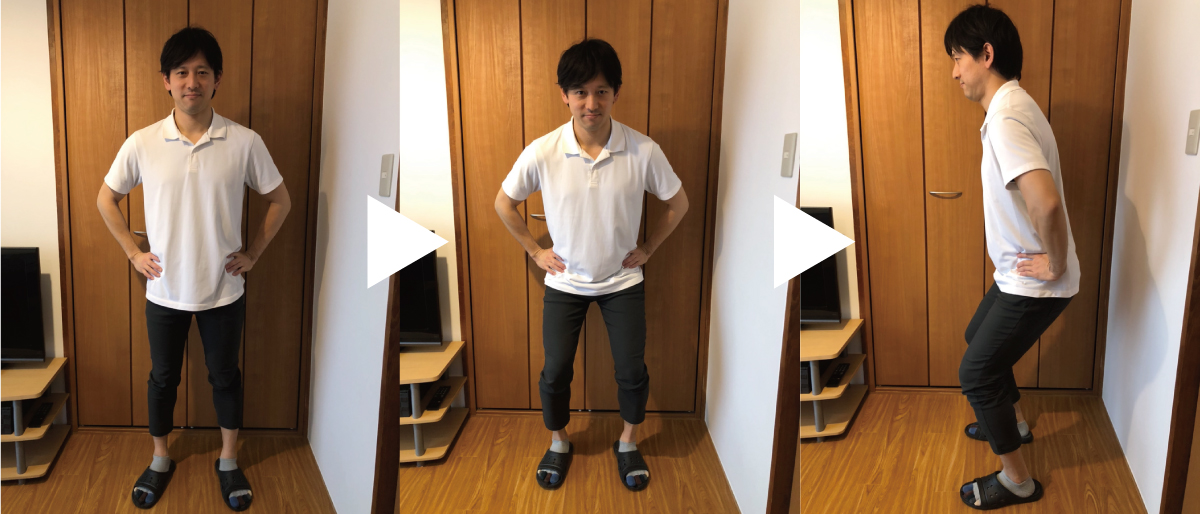

スクワット

- 足は肩幅くらいに開いて、つま先は平行(意識的に外向きに開く必要はない)

- 手は腰に当てる

- 膝を曲げるよりもお尻を後ろに下げるようなイメージを大事にして(股関節をちゃんと曲げるということ)スクワットし、極力胸を張る

- 可能な限り動きはゆっくり

- 膝がつま先よりも前に出ないような位置まで膝を曲げていく

- 膝を伸ばしていき、膝と股関節が伸び切る直前にまた膝を曲げていく

- それを繰り返す

スクワットは常に膝と股関節が曲がった状態での運動ということになります。

現在38歳の僕は10回もやれば充分なので、皆さまも様子を見ながらやってみてください。

例えばまずは5回から始めて、筋肉痛にもならないし余裕だな、と思うなら翌週は6回に、という具合にほんの少しずつ回数を増やしていくのがいいと思います。

膝を直角くらいまで曲げるのは刺激が非常に強く、筋肉への刺激は当然ですが膝関節への刺激も強いので膝が痛くなる可能性があります。

僕のおすすめとしては「痛くならないように鍛える」ですので、今まであまり運動をしていない場合はこのくらいの刺激がちょうど良いと思います。

また、スクワットで鍛えられる筋肉であるお尻や太ももの筋肉が増加すると大きく太い筋肉が増すため基礎代謝も上がるのでその分体重を落としやすくなるというメリットもあります。

お尻上げ

- 床にヨガマットを敷いたくらいの硬さのところで仰向けに寝る

- 膝をおおよそ90度くらいに曲げる

- ゆっくりお尻を上げ下げする

- お尻は身体を横から見た時に肩と膝を結んだ線上にくるまで上げる

これは10回くらいなら運動をしていない人も出来るんじゃないかと思います。

この運動は回数でも刺激を調節できますし、やり方にもバリエーションがあります。

例えば、以下の様なバリエーションがあります。

- お尻を床につけないで常に浮かせた状態で上げ下げする

- 片方の膝は伸ばして宙に浮かせた状態で反対の膝を曲げてお尻を上げ下げする

- 曲げる膝の角度を90度より大きくしてみる(足をお尻より遠くに位置させる)

僕の場合には、片足バージョンで10回ずつを2セットやってます。

今ではなく未来のために

今身体のことで困ってなくても、高齢になった時に困る人が多いのは公表されている数字から見てもわかりますし、僕の高齢者に対する訪問マッサージの仕事を通じても体感していることです。

- 老後のために貯金を

- 虫歯にならないように歯磨きを

- ガン等の病気にならないよう食生活に気をつけよう

というのと同じで、「健康寿命を延ばすために運動を」というのを是非ご自身の日常生活に加えて欲しいと思います。

症状が出て運動の大切さに気付いてから始めるのは思っている以上に大変なことだと思います。

よって、まさにこれを読み終わった今日から始めましょう!!

著者プロフィール

-

自身の元競泳選手の経験や、「アスリートは体の痛いところを治せば良いわけではない」という考えから、

競技中(日常生活)の痛みの改善

「この部位に力を入れられない」といった身体の悩みの改善

通常時、痛み時のトレーニング

日頃のメンテナンス

など、より良いパフォーマンスにつなげるための、治療、指導を行っております。

対処法2024.09.25成長期におけるスポーツ貧血の原因とその対策

対処法2024.09.25成長期におけるスポーツ貧血の原因とその対策 鍼灸2024.08.07鍼灸に関するQ&A

鍼灸2024.08.07鍼灸に関するQ&A その他2024.07.24筋肉の痛みが発生するメカニズムと、治療院に行っても症状が改善しない原因

その他2024.07.24筋肉の痛みが発生するメカニズムと、治療院に行っても症状が改善しない原因 トレーニング2024.06.26なぜクロールのキックは必要なのか?キックの練習法とコツ

トレーニング2024.06.26なぜクロールのキックは必要なのか?キックの練習法とコツ